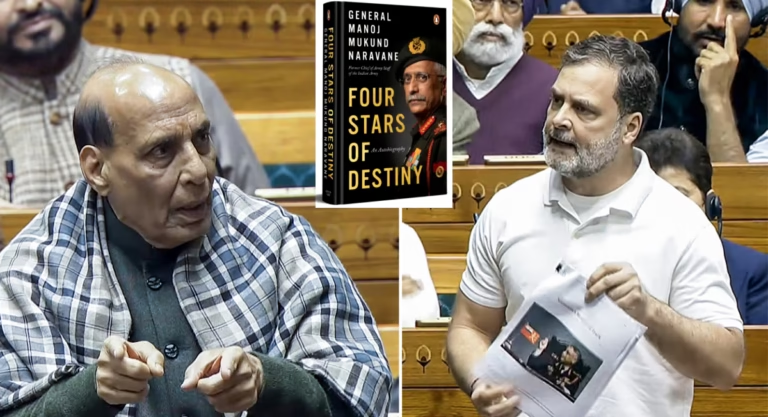

नई दिल्ली। भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अपनी संसद के माध्यम से जनता की आवाज को प्रतिनिधित्व देता है। लोकसभा और राज्यसभा, जो भारत की द्विसदनीय संसद के दो अंग हैं, राष्ट्रीय नीतियों, कानून निर्माण और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मंच हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में संसद के सत्रों में विपक्ष के हंगामे और व्यवधानों की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसके परिणामस्वरूप संसद की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई है। इन व्यवधानों का न केवल संसदीय कार्यवाही बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। विपक्षी दलों द्वारा संसद में हंगामा करना कोई नई बात नहीं है। यह अक्सर सरकार की नीतियों, विधेयकों या किसी विवादास्पद मुद्दे पर असहमति जताने का एक तरीका होता है। उदाहरण के लिए, 2021 के मॉनसून सत्र में इंश्योरेंस बिल को लेकर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी, कागज फाड़ने और काले झंडे दिखाने जैसे कदम उठाए थे। हाल ही में, 2025 के मॉनसून सत्र में पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार-बार स्थगित हुई। ये व्यवधान न केवल समय की ही बर्बादी करते हैं, बल्कि संसद की गरिमा और कार्यकुशलता को भी प्रभावित करते हैं। विपक्षी सांसदों द्वारा सभापति के आसन के समीप नारेबाजी, तख्तियां लहराना और कार्यवाही में बाधा डालना आम बात हो गई है। 2023 के शीतकालीन सत्र में, सुरक्षा चूक के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण 146 सांसदों को निलंबित किया गया, जो संसद के इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम था।

संसद की कार्यवाही में व्यवधान का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव वित्तीय नुकसान के रूप में सामने आता है। संसद को चलाने की लागत बहुत अधिक है, जिसमें सांसदों के वेतन, भत्ते, सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों का खर्च और अन्य प्रशासनिक लागत शामिल हैं। एक अनुमान के अनुसार, संसद को चलाने की प्रति मिनट लागत लगभग 2.5 लाख रुपये है, जो प्रति घंटे 1.5 करोड़ रुपये के बराबर है। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष के व्यवधान और नारेबाजी के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई। मसलन यदि हम 21 जुलाई 2025 से 8 अगस्त 2025 तक संसद की कार्यवाही की बात करें तो विपक्ष के व्यवधान के चलते कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई। विधेयक विपक्ष की नारेबाजी और व्यवधान के बीच बिना चर्चा के सदन से पारित हुए। मसलन पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 पेश किया। विपक्ष की नारेबाजी के बीच बिल पास हुआ। कोस्टल शिपिंग बिल 2025 पारित कर दिया गया। राज्यसभा ने इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य भारतीय तट रेखा पर माल ढुलाई को सुगम बनाना है। इसी प्रकार खेल और खिलाडियों के लिए महत्वपूर्ण नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन बिल 2025 पर भी चर्चा नहीं हो पाई। गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पारित किया गया। मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया। इतना ही नहीं मानसून सत्र में लोकसभा में प्रश्नकाल में 11 प्रश्न किसानों से संबंधित पूछे जाने थे लेकिन व्यवधान के चलते प्रश्नकाल नहीं चल पाया। 21 जुलाई 2025 को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था उसके बाद सिर्फ 28 और 29 जुलाई 2025 को ही सदन में पूरे समय कार्यवाही चली। दोनों दिन पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में चर्चा हुई थी। अन्य दिनों मेें व्यवधान अधिक हुआ काम कम। जिसके चलते संसद का कामकाज प्रभावित हुआ।

संसद की कार्यवाही में बार बार व्यवधान उत्पन्न करने के कारण संसद की उत्पादकता में तेजी से गिरावट आई है। संसद की कार्यवाही में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने की लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष की निंदा की। सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय आचरण नियमों और आचार संहिता की भावना के विरुद्ध है। इससे कानून बनाने की प्रक्रिया में देरी होती है। जनप्रतिनिधियों को लोगों की ओर से और लोगों के लिये काम करना चाहिए। बार बार व्यवधान केवल सदन की उत्पादकता को बिगाड़ता है और सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन करता है विशेष रूप से जो संसद में बहस करने और जनता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आते हैं। 2025 के मानसून सत्र के पहले सप्ताह में लगातार व्यवधान देखे गए, जिससे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।वर्ष 2025 के मॉनसून सत्र में, राज्यसभा के उपसभापति के अनुसार, विपक्ष के हंगामे के कारण 51.3 घंटे की कार्यवाही बर्बाद हुई, जिसका अनुमानित वित्तीय नुकसान 76 करोड़ रुपये से अधिक है। यह राशि करदाताओं से आती है, और इसका दुरुपयोग न केवल आर्थिक नुकसान है, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही की कमी को भी दर्शाता है। वित्तीय नुकसान के अलावा, संसद में हंगामे का सबसे गंभीर प्रभाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ता है। संसद का प्राथमिक उद्देश्य जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करना और कानून बनाना है।

व्यवधानों के कारण महत्वपूर्ण विधेयक, जैसे वक्फ संशोधन विधेयक या इनकम टैक्स बिल, बिना उचित चर्चा के स्थगित हो जाते हैं या जल्दबाजी में पारित कर दिए जाते हैं। इससे न केवल नीतियों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि जनता के हितों की भी उपेक्षा होती है। हंगामे के कारण संसद में बहस की गुणवत्ता में भी कमी आई है। सांसदों का ध्यान विधायी चर्चा के बजाय मीडिया में सुर्खियां बटोरने और टकराव पर केंद्रित हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, नागरिकों की प्रमुख चिंताएं, जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, संसद में प्रभावी ढंग से उठाई नहीं जातीं। यह स्थिति संसद के प्रति जनता के विश्वास को कमजोर करती है और लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है। संसद को देश की राजनीति का केंद्र माना जाता है, लेकिन बार-बार होने वाले हंगामे और सांसदों का अमर्यादित व्यवहार इसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। जनता चाहती है कि संसद पूरे समय चले, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हो और सत्तापक्ष व विपक्ष के बीच सहमति बने। हालांकि, विपक्ष का यह तर्क कि सरकार उनकी मांगों को अनसुना करती है, और सत्तापक्ष का यह आरोप कि विपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, दोनों पक्षों के बीच संवाद की कमी को उजागर करता है।

संसद में व्यवधानों को कम करने और इसकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच बेहतर संवाद और सहमति बनाने की जरूरत है। कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठकों में सभी पक्षों को शामिल कर मुद्दों पर चर्चा का एजेंडा तय किया जा सकता है। 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए संसद की प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकी सुधारों से कार्यवाही को सुचारू बनाया जा सकता है सांसदों को जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए और राष्ट्रीय हित में काम करना चाहिए। राजनीतिक टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देना जरूरी है। सांसदों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम और अनुशासनात्मक उपाय लागू किए जाने चाहिए। साथ ही, हंगामे के लिए जिम्मेदार सांसदों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। भारतीय संसद में विपक्ष के हंगामे के कारण न केवल करदाताओं का पैसा बर्बाद होता है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संसद की गरिमा को भी नुकसान पहुंचता है। करोड़ों रुपये से अधिक का वित्तीय नुकसान और संसद की कम उत्पादकता इस समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं। यदि भारत को अपने लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर संसद की कार्यवाही को सुचारू बनाने और जनहित में काम करने की दिशा में कदम उठाने होंगे। केवल सहयोग और सार्थक विमर्श के माध्यम से ही संसद अपनी वास्तविक भूमिका निभा और जनता का विश्वास जीत सकती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद में बार-बार व्यवधान से विपक्ष को सत्ता पक्ष से ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इससे वह सरकार को जवाबदेह ठहराने का महत्वपूर्ण अवसर खो देता है। उन्होंने कहा मैं आपको बता दूं कि जब संसद नहीं चलती है तो अधिकारी राहत महसूस करते हैं, क्योंकि वे पूछताछ से बच जाते हैं। संसद में सरकार को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। जब सदन चलता है, तो मंत्रियों को कठिन सवालों का सामना करना पड़ता है। जब सदन कुछ ही मिनटों में स्थगित हो जाता है, तो ऐसे सवाल भी नहीं उठते। संसद में व्यवधान होने पर सरकार से ज्यादा विपक्ष को नुकसान होता है।

संसद के मानसून सत्र 2025 में संसद की कार्यवाही में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने की लोक सभा अध्यक्ष ने निंदा की है। संसद की कार्यवाही में बार.बार व्यवधान उत्पन्न करने के कारण संसद की उत्पादकता में तेजी से गिरावट आई है। संसद की कार्यवाही में अधिकांश अवरोध या तो उन सूचीबद्ध विषयों पर चर्चा से उत्पन्न होते हैं जो विवादास्पद हैं या उन गैर सूचीबद्ध विषयों पर चर्चा से होता हैं जो सार्वजनिक महत्त्व के हैं। प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान सबसे अधिक अवरोध देखे गए हैं।यद्यपि इन अवरोधों का दोष काफी हद तक विपक्ष के सदस्यों के व्यवहार पर लगाया जाता हैए लेकिन वे कार्यकारी कार्रवाई का परिणाम भी हो सकते हैं। किसी विशेष सत्र में या किसी विशेष संसदीय कार्यवाही के दौरान गैर.सूचीबद्ध विषयों के संबंध में प्रश्न और आपत्ति उठाने हेतु पर्याप्त समय की कमी के कारण भी अवरोध उत्पन्न होते हैं। अवरोधों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किये जा सकने का एक अन्य प्रणालीगत कारण यह है कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा अनुशासनात्मक शक्तियों का न्यूनतम उपयोग किया जाता है।जब भी कोई विवादास्पद मुद्दा संसद के समक्ष आता है तो सरकार उस पर बहस करने से कतराती हैए जिससे विपक्षी सांसद आचरण नियमों का उल्लंघन करने को बाध्य होते हैं और संसद की कार्यवाही को बाधित करते हैं। नियमों के उल्लंघन या हंगामे में भी अपने दलों का समर्थन प्राप्त होता है इसलिये सदन से निलंबन की चुनौती भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाती। वर्ष 2001 में संसद के सेंट्रल हॉल में विधानमंडलों में अनुशासन और मर्यादा पर चर्चा करने के लिये एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें संसद सदस्यों के उच्छृंखल आचरण के लिये चार कारणों की पहचान की गई थी। अपनी शिकायतों को अभिव्यक्त कर सकने के लिये अपर्याप्त समय के कारण सांसदों में असंतोष। सरकार का अनुत्तरदायी रवैया और ट्रेजरी बेंचों की प्रतिशोधी कार्यवाही। राजनीतिक दल संसदीय मानदंडों का पालन नहीं करते हैं और अपने सदस्यों को अनुशासित नहीं बनाते हैं। विधायिका के नियमों के तहत हंगामा करने वाले संसद सदस्यों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई का अभाव।

प्रश्न पूछने का का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 से प्राप्त होता है जिसके मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और इस प्रकार देश के लोगों के प्रति उत्तरदायी होगी। इस प्रकार प्रश्नकाल और शून्यकाल में कटौती कार्यपालिका पर संसदीय निरीक्षण के सिद्धांत को कमज़ोर करती है। संसदीय चर्चा एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र के कार्यरत होने की अभिव्यक्ति है क्योंकि इसके माध्यम से लोगों का प्रतिनिधित्व शासन के मामलों पर सरकार से सीधे सवाल कर सकता है। सदन में अव्यवस्था पर रोक के लिये सांसदों और विधायकों हेतु आचार संहिता को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। हालाँकि यह विचार नया नहीं है। उदाहरण के लिये लोकसभा में इसके सदस्यों के लिये वर्ष 1952 से ही आचार संहिता लागू है। विरोध के नए तरीकों को देखते हुए वर्ष 1989 में इन नियमों को अपडेट भी किया गया था। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले और सदन की कार्यवाही को बाधित करने वाले सदस्यों पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा यथावश्यक कार्रवाई की जानी चाहिये।

वर्ष 2001 में आयोजित बैठक की अनुशंसा के अनुसार संसद के कार्य.दिवसों में वृद्धि की जानी चाहिये। बैठक में प्रतिवर्ष संसद के लिये 110 कार्य.दिवसों और राज्य विधानसभाओं के लिये 90 कार्य.दिवसों का संकल्प लिया गया था। यूनाइटेड किंगडम में जहाँ संसद प्रत्येक वर्ष 100 से अधिक कार्य करती है विपक्षी दलों को 20 कार्य.दिवस किये जाते हैं जब वे संसद में चर्चा के लिये अपना एजेंडा प्रस्तुत कर सकते हैं। कनाडा में भी विपक्षी दलों के लिये विशिष्ट कार्य.दिवसों की ऐसी ही अवधारणा का प्रयोग किया जा रहा है।संसद की कार्यवाही में सभी अवरोध आवश्यक रूप से प्रतिकूल नहीं होते हैं। एसे में सरकार को अधिक लोकतांत्रिक रवैया अपनाते हुए विपक्ष को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिये। वर्ष 2019 में राज्यसभा के उपसभापति ने संसद और राज्य विधानमंडलों में अवरोधों की निगरानी के लिये एक संसद अवरोध सूचकांक के विकास का प्रस्ताव रखा था। लोकसभा में कुछ सदस्यों ने हंगामा करने वाले सदस्यों के स्वतरू निलंबन का प्रस्ताव भी रखा था। लेकिन ये प्रस्ताव अभी अपने आरंभिक चरण में ही हैं। लोकतंत्र की लोकतंत्र की सफलता इस बात से निर्धारित की जाती है कि वह विचार.विमर्श और वार्ता का कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है। संसद की कार्यवाही में अवरोध का समाधान संसद को और अधिक सशक्त बनाए जाने में निहित है। महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार.विमर्श के लिये एक मंच के रूप में संसद की भूमिका को और गहन किया जाना चाहिये।